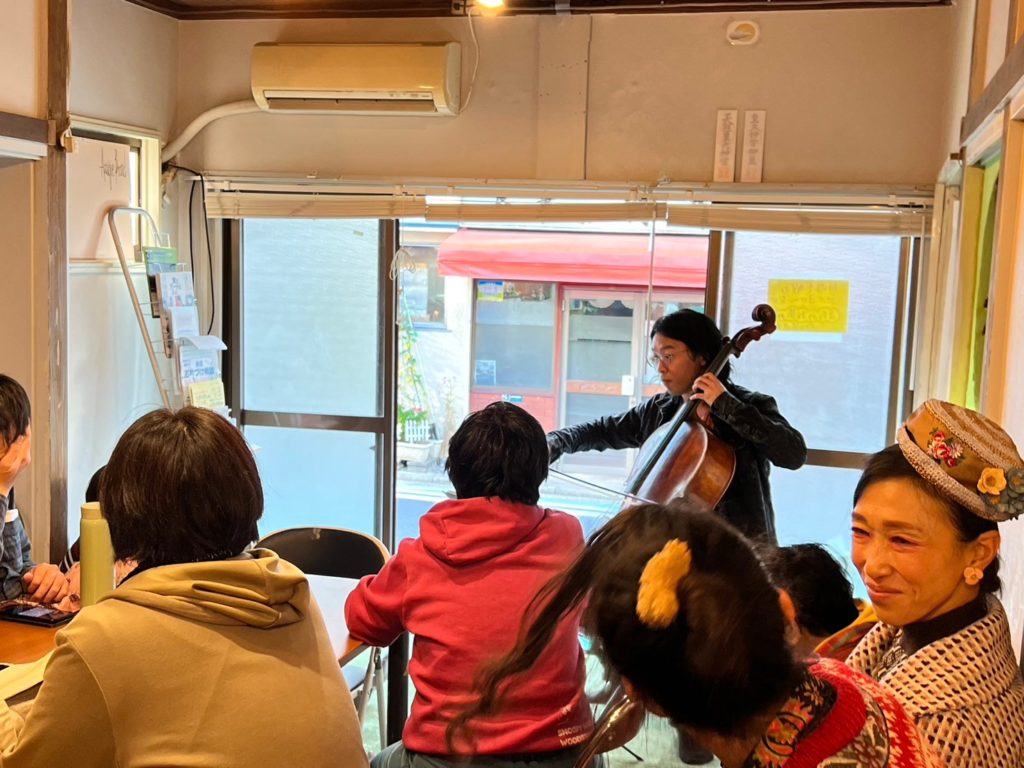

- 山手縁乃庭ライブ

山手駅から徒歩5分ほどにあるコミュニティースペース「縁乃庭」に、チェロを持って訪問ライブに伺いました。

今回主催していただいたのは、縁乃庭の近所で「よりみちハウス」を運営されている平野さん。

よりみちハウスに入居している作業所「はな工房」の方々も、聴きに来てくださいました。

チェロのわたくし北條が弾いたのは、自作の「手の中の力」からはじめ、カザルスの「鳥の歌」、ラヴェル「亡き王女のためのためのパヴァーヌ」などのクラシック、また戻って自作の数々を弾き、40分くらい弾いたところで小休止。

ジャスミンファクトリー代表の莉玲がソプラノで加わり、「アメージンググレイス」「紅葉」「この道」などを演奏しました。

ちなみに「手の中の力」という曲は、聴いたみなさんが、自分の掌の中に、力を感じ、温かさを感じ、ほっとしながら、生きることの実感を感じてもらえたらという曲です。

縁乃庭は古民家をリフォームしたスペースで、商店街に面するため、大窓を開けて演奏。

通りすがりの方も、興味持ってのぞき込んでくださいました。

演奏で笑顔になってくださった方もいらっしゃり、弾きがいのある密な時間を作れたと思います。 - 第3回りれいしょん出張版記録

2023.11.18土曜日10時半より行われた「第3回りれいしょん出張版」。

今回は、向かい合って組んだ人同士で、互いの人差し指で挟む形でストローの両端を支え、ストローを落とさないように動き合う、という意思疎通のワークをやりました。

そのあと、チェロの即興に乗ってシルクベールを使って舞ったり、チェロ伴奏付きで絵本の朗読をしたり、ガンクドラムやトーンチャイムとチェロの即興コラボをしたり、さまざまな音楽演奏を伴うワークや体験をしていただきました。

そのほか、トーンチャイムをみんなで分担して持ち、きらきら星の演奏も。

参加者からは、今度は工作をしたいという声もあり、楽器づくりなどの工作の時間も今後取り入れる予定です。

- ミニマルなケア音楽

最近は、反復性を意識した、ミニマルな音楽も作っています。

音楽に限らず、反復というのは、ケアというものに深い関わりがあるように思います。

たとえば、人というのは、人生の中で、一回人からからかわれただけなら、誰でも気にせずに済ますと思うのですが、それが反復されて体験することになると、トラウマが形成される。

形成されたトラウマは、一回誰かからやさしく接せられるだけでは、なくならない。

トラウマは、今日もやさしくされた、次の日もからかわれない形で接せられた、その次の日の同じように接せられた、というのを、1年2年という単位で繰り返して体験すると、それがケアになって、トラウマから離れられるというものだと考えられます。このことは、反復性のある音楽の持つ意味と、通じている。

一つのメロディーを、反復して聴く体験は、日常においてポジネガ問わず体験というものは少しずつ差異はありながらも反復されていく、というのと、アナロジーになっていると思います。

そして、ケアというものが起こるうえでは、やさしく接せられることの反復体験が必要。

その意味で、ミニマルミュージックは、ケア音楽になりうると考えられます。音楽には、大音量でいちどきに気分が高揚し、それが気分の解放なり、感動になる、そういう音楽表現もあります。

一方、反復して味わうことで、日常経験とリンクして、意味を持つ音楽として、ミニマルという表現があると考えます。

- 始まりの歌

- ふるさとファーマーズ訪問記

2023年10月27日、ジャスミンファクトリーでは、茅ヶ崎市で農福連携に取り組まれている「ふるさとファーマーズ」を訪問しました。代表の石井雅俊さんに、「茅ケ崎里山公園」に隣接する畑でインタビュー。

インタビューを開始すると、早速、近隣農家さんが柿をズボンのポケットに大量に入れて登場。なんと、その場でナイフで皮を剥きながら、石井さんと、JFのメンバー3人に食べさせてくださいました! 「次朗」という名前の柿が美味しかったです!

石井さんにJF代表の莉玲が質問攻めにしたのは、農福連携にあたり、NPOとしてどう活動するのかを根掘り葉掘り、日本の食の未来を語る石井さんへの弛みない質問の数々、そして、農福連携のアイデアなど、多岐にわたりました。

農福連携のお話では、例えば、障害者や生活保護の方には、いきなり仕事を提供するのではなく、農業体験として農作業をしてもらい、自分に合った仕事かどうかを考えてもらうのが大事だとのこと。

また、養護学校だけではなく、一般の小学校の農業体験の受け入れも並行することで、インクルーシブな農福連携となっていく。色々な人が混ざる中で、一般の人が見向きしない状態を変えていきたい。その中で、自分と違う基準で生きる人がいるのも知るのが大事だ、という農福連携の基本思想となるお話も伺えました。

さらに、職業がどういう人でも、食べることは誰でもが行う。だから、畑から社会を考えることもできるはず。農業とは、スポーツと同じように、幅広い分野がある世界です。といった、とても想像力を掻き立てられる、雄大な考え方を教えていただきました!

- 淡いやわらかい光

やさしくやわらかく、ほどよく接してくる淡い光。

照りつけるのではなく、熱痛い感じもなく、マイルドというか、ソフトというか、でも、ふんわりつかみどころがないのでもなく、包み込んでくるのとも少し違う。

黄色の綺麗な、でも一色ではない、明るい光。

静寂とは違う静かさで、ほのかにそっと解放に連れて行ってくれる、やわらかく頭の中に差し込んでいる光。

- 生きやすさとは?

仕事もうまくいかない、仕事を得るのもうまくいかない、自分がスターになるのを夢見るのだが、その通りにはいかない・・・

でも、仕事というのは、もらうだけではない。

自分でつくるものだ。

政治も投票するだけではない。

立候補して政治家として参加することもできる。

なぜか、人からもらうこと、もらうことで自分が活気づくことばかりを考えてきたわたし。

でも、世界は、社会は、自分でいろいろなことを取り組める場。

自分で開拓し、サバイバルし、仲間をつくっていくこともできる。

とはいっても、そもそも、という事柄がある。

そもそも・・・目の前のことに取り組もうとしても、体が動かない、頭が動かない、囚われやトラウマやコンプレックスや自己否定感や抑圧や自分いじめや苛み、さげすみ、劣等感、自己嫌悪・・・さまざまな渦巻きの中で、社会の中で動けない。

そういうこともある。

そのとき重要なのは、やはり、人に受け入れられること、元気づけようとしてもらえること、自分の駄目だと思っている振る舞いをそのまま理解してくれること。

そういう優しく接せられることの積み重ねが、立ち直り、積極的な気分が芽生え、仲間をつくって動きながら活動し、生産的な関係を人と持ち、自分がやっていることが楽しくなり、誰かとシェアしたくなり、喜ぶことや楽しむことにニヒルではなく肯定的に捉えられるようになっていく・・・そういうのが生きやすいということのはず。

だから、自分が接した人、出会った人が、生きやすいように元気づけることを行なっていく。そういうのが、この社会で必要な取り組みだと考えています。

(北條)

- 音の想い

実は、音の想いというのがある。

人の音への想いだけではなく、音にも想いがある。

楽器を弾いていると、その音が、教えてくれることがある。

えっ、という感じで、自分が楽器をどう弾いたらいいのか、メロディーはこう作ればいいのか、などを楽器の音が教えてくれる。

木からできているチェロという楽器。

人の声に近い、とよくいわれる。

おそらくそれは、チェロという楽器を作った人の、人生の願い、人の温かさを伝えようとする想いが、今のわたしたちに伝わってくるということなのだろう。

でも、その制作者の想いをこえて、楽器の音が味合わせてくれる深みというのもあるのだ。

(北條) - いつも見ててくれる

朝から夕まで、昼間のわたしの活動を見ていてくれる太陽。

畑で農作業のときは、見上げればカンカン、麦わら帽子のすきまから感じればじんわかと、見守ってくれる。

路端の石、キノコの生えた切り株、畑のわきの小さな森、足にくっつくと吸いついてくるヒル、透明な羽のトンボ、泥のついたニンジン、賽銭箱のないお社・・・どれもちいさい神様が宿っている。

そして、上を見上げればお日様。

山の向こうにもお日様。

バケツにくんだ水にはねかえってお日様が、わたしをいつでも照らしてくれる。

(北條)

チェリスト日記